首頁>教材>講義>張仲則話畫-談個人繪畫歷程及大陸基礎教學點滴

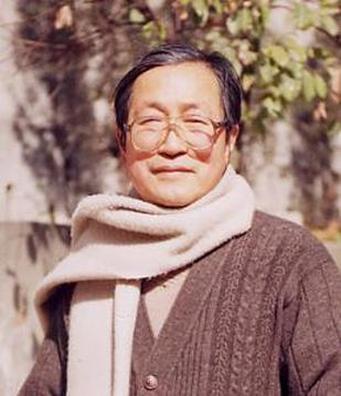

張仲則近照

張仲則近照

張仲則

。1932年生於江蘇徐州

。1953年中央美術學院畢業

。南京藝術學院教授、版畫教研室主任

。中國美術家協會會員

。中國版畫家協會會員

。江蘇省版畫家協會常務理事

。安徽省美協理事

。馬鞍山市美協主席

。江蘇版畫院特聘高級畫師

。日本京都精華大學美術學部版畫客座研究員

。多次參加全國美展及國家版畫展

。赴美、英、法、日、意多國參展

。大陸北京、南京、桂林等多地個展

。赴台三次個展

。赴日名古屋三次個展

。近百幅作品為中國美術館、江蘇省美術館、上海魯迅紀念博物館、法國國立圖書館、日本千葉縣美術館等、海內外收藏家收藏

。獲國家「魯迅版畫獎」

。詳見 張仲則畫展年表⋯⋯

張仲則先生九十歲紀念 (影片介紹)

張仲則老師九十高齡作畫特寫,神采依舊在,下筆如有神。張仲則,1932年出生,畢業於中央美術學院油畫系,師承徐悲鴻、吳作人、戴澤等藝術大師,曾任南京藝術學院教授、版畫系主任,從藝七十餘年,致力於油畫、版畫和中國畫的創作,譽為「鋼鐵畫家」,90歲高齡,以貓、虎、豹、鶴、鷹為題材,仍活躍在當今畫壇,在中與西,傳統與現代藝術的結合中,形成自己獨特的藝術風格。按此處以編輯.

張仲則老師九十高齡作畫特寫,神采依舊在,下筆如有神。張仲則,1932年出生,畢業於中央美術學院油畫系,師承徐悲鴻、吳作人、戴澤等藝術大師,曾任南京藝術學院教授、版畫系主任,從藝七十餘年,致力於油畫、版畫和中國畫的創作,譽為「鋼鐵畫家」,90歲高齡,以貓、虎、豹、鶴、鷹為題材,仍活躍在當今畫壇,在中與西,傳統與現代藝術的結合中,形成自己獨特的藝術風格。按此處以編輯.

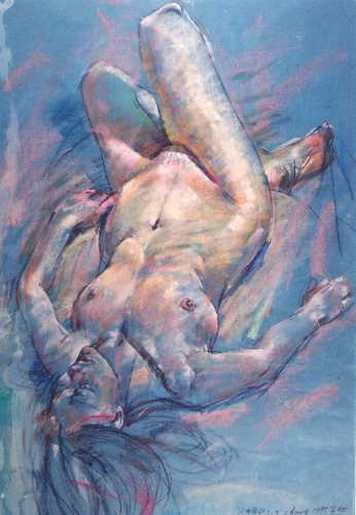

張仲則粉彩 對開

張仲則粉彩 對開

1. 大部份的時間我從事繪畫教學工作,也產生了相當大的興趣

以下所述純粹是我個人的經歷及觀點,並不具任何代表性。我大學就讀北京中央美術學院,1953年畢業之後便分發到南京藝術學院任教,於1994年12月退休,整整教了四十年的書。

文革前後相當長的一段時間,優秀的大學畢業生也可以到大學任教,只要在校成績不錯,用人學校再經過慎重的評選,便可分發到大學任教。如小兒張珂自北京工藝學院畢業之後,也因在校成績不錯,經南京藝院討論評選之後,便決定錄用。前些年我們學校也聘用一位傑出畢業生,他任教之後,連續在全國性的油畫大展中,拿到銀質等大獎。但近年已逐漸考慮全面地採用研究生擔任教職,但也不完全排除優秀的大學畢業生,為免遺珠之憾。一般到大學任教,都先任一年實習助教,第二年才升助教,而且至少滿五年之後,才由評審委員審核之後擢升為講師。

我分發任教的南京藝術學院,原名華東藝專。在當時,北京中央美術學院是全國最高美術學府,杭州則有中央美術學院華東分院,除了這兩所是中央直屬外,其餘在每個大區,皆設有一所高等美術大學,如華東,西安、東北等藝專,為數不多。當時華東藝專才成立一年,是由上海美專(劉海粟辦,全國最老的學校)、蘇州美專、山東大學藝術系三個單位結合而成。前二所學校原屬私人開辦的,1952年之後,所有大學便都改為國立。當時在北京還有很多著名的私立大學,也都改為國立,如輔仁大學等。任教幾年之後學校才遷到南京改為南京藝術學院至今,也算是老學校了。如今幾乎每個省都設有美術大專院校。

以下所述純粹是我個人的經歷及觀點,並不具任何代表性。我大學就讀北京中央美術學院,1953年畢業之後便分發到南京藝術學院任教,於1994年12月退休,整整教了四十年的書。

文革前後相當長的一段時間,優秀的大學畢業生也可以到大學任教,只要在校成績不錯,用人學校再經過慎重的評選,便可分發到大學任教。如小兒張珂自北京工藝學院畢業之後,也因在校成績不錯,經南京藝院討論評選之後,便決定錄用。前些年我們學校也聘用一位傑出畢業生,他任教之後,連續在全國性的油畫大展中,拿到銀質等大獎。但近年已逐漸考慮全面地採用研究生擔任教職,但也不完全排除優秀的大學畢業生,為免遺珠之憾。一般到大學任教,都先任一年實習助教,第二年才升助教,而且至少滿五年之後,才由評審委員審核之後擢升為講師。

我分發任教的南京藝術學院,原名華東藝專。在當時,北京中央美術學院是全國最高美術學府,杭州則有中央美術學院華東分院,除了這兩所是中央直屬外,其餘在每個大區,皆設有一所高等美術大學,如華東,西安、東北等藝專,為數不多。當時華東藝專才成立一年,是由上海美專(劉海粟辦,全國最老的學校)、蘇州美專、山東大學藝術系三個單位結合而成。前二所學校原屬私人開辦的,1952年之後,所有大學便都改為國立。當時在北京還有很多著名的私立大學,也都改為國立,如輔仁大學等。任教幾年之後學校才遷到南京改為南京藝術學院至今,也算是老學校了。如今幾乎每個省都設有美術大專院校。

張仲則粉彩 對開

張仲則粉彩 對開

教書約十年之後我暫離教職,到安徽馬鞍市具有中央直屬的大型聯合企業的鋼城,在文化部門從事文化生產工作。當時的企業相當重視文化宣傳工作,而且也常舉辦如鋼鐵工人畫展、農民畫展等。政府一向相當重視這種群眾文化活動。在馬鞍山待了約廿十年,除了畫畫另外也輔導一些工人或青年學生從事繪畫工作,他們也不乏有人入選全國美展省展等各項展覽,相當難得,事實上在這段期間也並沒有中斷教學的工作。

這一生,大部份的時間我從事繪畫教學工作,也產生了相當大的興趣。我所教過的課程涉及很廣,如素描、油畫、水彩、水粉、粉彩、中國彩墨畫、版畫(包括木版、銅版、石版、網版等)、漆畫、色彩學、造形學、創作課等等、我認為教學有它自己的規律性,也就是一種教學方法,根據不同的學生對象,到底要用什麼方法,才可以讓學生更能了解、掌握你所要講的,這相當重要。吳作人先生畫得很好,教我的時候,講得也非常中肯,但由於太簡練,總得想老半天,才稍能會其意。教學多年讓我養成一個習慣,就是不斷嘗試一些新的具體方法,以期學生能更容易的理解吸收。

這一生,大部份的時間我從事繪畫教學工作,也產生了相當大的興趣。我所教過的課程涉及很廣,如素描、油畫、水彩、水粉、粉彩、中國彩墨畫、版畫(包括木版、銅版、石版、網版等)、漆畫、色彩學、造形學、創作課等等、我認為教學有它自己的規律性,也就是一種教學方法,根據不同的學生對象,到底要用什麼方法,才可以讓學生更能了解、掌握你所要講的,這相當重要。吳作人先生畫得很好,教我的時候,講得也非常中肯,但由於太簡練,總得想老半天,才稍能會其意。教學多年讓我養成一個習慣,就是不斷嘗試一些新的具體方法,以期學生能更容易的理解吸收。

2.「你還要畫一百張」,只是一句話,卻牢牢地聽了進去

中日戰爭上海成為淪陷區,所以國小讀到三年級,便中途輟學,父親到了重慶後,母親獨力撫養子女六人,在沒有經濟來源的情形下,為了謀得一技之長,十歲開始,便開始學唱戲,約莫有五年光景,從跑龍套、打旗子到上台唱戲,這一段科班的訓練,直到抗戰勝利父親返家為止。顧正秋就是我當時的師姐。

中學期間,國共交戰得厲害,父親離鄉走台,家庭經濟頓失憑依,所幸考取了國立北平藝專(國立中央美院的前名,時徐悲鴻任院長)。在公費津貼的支持下,順利完成學業,畢業之後分發至華東藝專任教。而父親則音訊全無,生死未知,直至兩岸開放整整四十個年頭,父子才得以重逢。

若問我何以投考美術學院,或許是父親長年從事繪畫創作,加上中學時期曾參加課外美術班,便走入了繪畫領域。進了大學,年紀輕,求知慾望也強,所以很努力地畫。在習畫的過程中,印象最深的一件事,就是在大一時,拿了一張大幅素描向徐悲鴻院長求教,他就這麼回答了一句話:「你還要畫一百張」,只是一句話,卻牢牢地聽了進去,直到現在。

回顧大學生活,我有一極深切的體會,就是大學生活對一個人的事業發展影響甚鉅,一些同學後來在專業上的成就,實得力於大學時代勤勤懇懇的付出,如同期的靳尚宜、詹建俊、劉勃舒等,在大陸畫壇上皆有拔尖的地位;當時同班的同學,許多也成了全國各大區藝術院校的骨幹。如果大學時期的基礎打不牢,入了社會之後,恐怕得花上數倍的精力才能彌補回來。

中日戰爭上海成為淪陷區,所以國小讀到三年級,便中途輟學,父親到了重慶後,母親獨力撫養子女六人,在沒有經濟來源的情形下,為了謀得一技之長,十歲開始,便開始學唱戲,約莫有五年光景,從跑龍套、打旗子到上台唱戲,這一段科班的訓練,直到抗戰勝利父親返家為止。顧正秋就是我當時的師姐。

中學期間,國共交戰得厲害,父親離鄉走台,家庭經濟頓失憑依,所幸考取了國立北平藝專(國立中央美院的前名,時徐悲鴻任院長)。在公費津貼的支持下,順利完成學業,畢業之後分發至華東藝專任教。而父親則音訊全無,生死未知,直至兩岸開放整整四十個年頭,父子才得以重逢。

若問我何以投考美術學院,或許是父親長年從事繪畫創作,加上中學時期曾參加課外美術班,便走入了繪畫領域。進了大學,年紀輕,求知慾望也強,所以很努力地畫。在習畫的過程中,印象最深的一件事,就是在大一時,拿了一張大幅素描向徐悲鴻院長求教,他就這麼回答了一句話:「你還要畫一百張」,只是一句話,卻牢牢地聽了進去,直到現在。

回顧大學生活,我有一極深切的體會,就是大學生活對一個人的事業發展影響甚鉅,一些同學後來在專業上的成就,實得力於大學時代勤勤懇懇的付出,如同期的靳尚宜、詹建俊、劉勃舒等,在大陸畫壇上皆有拔尖的地位;當時同班的同學,許多也成了全國各大區藝術院校的骨幹。如果大學時期的基礎打不牢,入了社會之後,恐怕得花上數倍的精力才能彌補回來。

3. 大環境變了,創作方式也作了改變

在大陸幾十年的發展,事實上每個人的經歷各有不同,就我而言,現實環境與生活影響了我的繪畫生涯,剛任教大學的前十年,我教授油畫、水彩、素描及寫生創作課程,附帶說明的是,這種創作課程,有別於普通的寫生,帶著學生到農村或工廠,一住就是一兩個月。像最近在台北展出畫作的費以復先生,也曾和我在上海鋼鐵工廠一起作畫,當時我帶了約廿十名學生上課,先畫一些畫稿,返校之後再指導他們創作。那段時間,我創作了一張鋼鐵工人在高溫火爐旁奮力工作的大型油畫,那張畫花了好長的一段時間才完成,算算總共去了工廠七次。

下放後,大環境變了,隨之創作方式也作了改變,除了油畫之外,油印版畫也成為主要的創作形式,為了表現鋼鐵工廠的煙、霧、火、光的色彩效果,便把油畫中的色彩原理帶進了畫作之中,頗富特色。當時作了相當一部份的版畫作品,也參加了國內外各項的展覽。

後來又畫了一陣子的中國畫。在大陸,中國畫仍然是一般百姓的最愛,或許是傳統使然,再加上當代的一些老畫家,如徐悲鴻、劉海粟、吳作人等,早期都專攻油畫,後來皆投入了國畫的創作,也受他們的影響,我也嘗試了國畫的創作。如同版畫創作,我試著將油畫、版畫的精神帶進了水墨的創作之中,整整花了一年的時間研究,我發現了正面以色彩厚塗,背面施以墨色的獨特方法;這種方法,非常適合工人的汗水油漬。由於表現力很強,作品也極具特色,當時還在北京、南京、西安各地巡迴展覽,造成了畫壇頗大的回響。

大陸著名資深美術評論家兼畫家,原中央美術學院副院長艾中信教授評述我的畫展:「他還在創作實踐中不斷地探求技巧。由於具有紮實的造形基礎和豐富的油畫、版畫經驗,又吸收了水墨複彩多層次的畫法,以水墨和粉彩相摻合,在紙的正面揮亮,背面烘托,別出心裁地將油畫、版畫和中國畫的某些表現手法結合起來,創造了一種粗獷強勁的風格,具有特殊的表現力。他所塑造的工人形象,體魄雄健,精神飽滿;他畫的貓,虎視眈眈,性格畢現;歷經風霜,給我們留下了深刻的印象。」這種揉合油畫、版畫的彩墨畫,如果時勢允許,我肯定會持續的創作下去。

文革後,回學校重執教鞭教起了版畫,作的是水印木版畫,與馬鞍山時期的油印版畫及彩墨畫一樣,皆融合了油畫、水墨的特色,作出來的版畫,在國內外舉辦過一些展覽,也獲得一些肯定與回響。

繪畫最難的是修養與創造,至於畫種反倒不成難題。目前我要思考的便是如何從版畫、水墨、油畫三者作一番的審視與回歸,這也是我將來從事創作的一大課題。

在大陸幾十年的發展,事實上每個人的經歷各有不同,就我而言,現實環境與生活影響了我的繪畫生涯,剛任教大學的前十年,我教授油畫、水彩、素描及寫生創作課程,附帶說明的是,這種創作課程,有別於普通的寫生,帶著學生到農村或工廠,一住就是一兩個月。像最近在台北展出畫作的費以復先生,也曾和我在上海鋼鐵工廠一起作畫,當時我帶了約廿十名學生上課,先畫一些畫稿,返校之後再指導他們創作。那段時間,我創作了一張鋼鐵工人在高溫火爐旁奮力工作的大型油畫,那張畫花了好長的一段時間才完成,算算總共去了工廠七次。

下放後,大環境變了,隨之創作方式也作了改變,除了油畫之外,油印版畫也成為主要的創作形式,為了表現鋼鐵工廠的煙、霧、火、光的色彩效果,便把油畫中的色彩原理帶進了畫作之中,頗富特色。當時作了相當一部份的版畫作品,也參加了國內外各項的展覽。

後來又畫了一陣子的中國畫。在大陸,中國畫仍然是一般百姓的最愛,或許是傳統使然,再加上當代的一些老畫家,如徐悲鴻、劉海粟、吳作人等,早期都專攻油畫,後來皆投入了國畫的創作,也受他們的影響,我也嘗試了國畫的創作。如同版畫創作,我試著將油畫、版畫的精神帶進了水墨的創作之中,整整花了一年的時間研究,我發現了正面以色彩厚塗,背面施以墨色的獨特方法;這種方法,非常適合工人的汗水油漬。由於表現力很強,作品也極具特色,當時還在北京、南京、西安各地巡迴展覽,造成了畫壇頗大的回響。

大陸著名資深美術評論家兼畫家,原中央美術學院副院長艾中信教授評述我的畫展:「他還在創作實踐中不斷地探求技巧。由於具有紮實的造形基礎和豐富的油畫、版畫經驗,又吸收了水墨複彩多層次的畫法,以水墨和粉彩相摻合,在紙的正面揮亮,背面烘托,別出心裁地將油畫、版畫和中國畫的某些表現手法結合起來,創造了一種粗獷強勁的風格,具有特殊的表現力。他所塑造的工人形象,體魄雄健,精神飽滿;他畫的貓,虎視眈眈,性格畢現;歷經風霜,給我們留下了深刻的印象。」這種揉合油畫、版畫的彩墨畫,如果時勢允許,我肯定會持續的創作下去。

文革後,回學校重執教鞭教起了版畫,作的是水印木版畫,與馬鞍山時期的油印版畫及彩墨畫一樣,皆融合了油畫、水墨的特色,作出來的版畫,在國內外舉辦過一些展覽,也獲得一些肯定與回響。

繪畫最難的是修養與創造,至於畫種反倒不成難題。目前我要思考的便是如何從版畫、水墨、油畫三者作一番的審視與回歸,這也是我將來從事創作的一大課題。

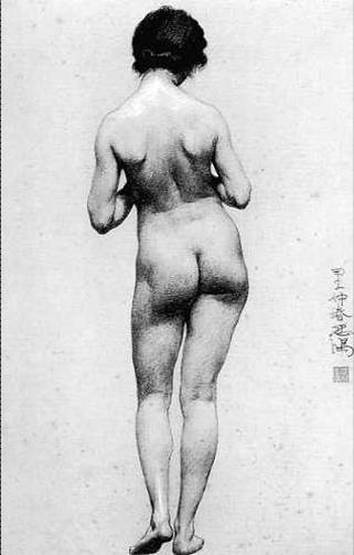

徐悲鴻 素描

徐悲鴻 素描

4. 在基礎掌握之後能否跳脫出來,才是問題的核心

大陸的繪畫基礎教學,的確下了很大的功夫。各所美術院校多設有四年制的附中(普通高中為三年),在一週近廿個鐘點的專業訓練上,成績相當驚人,附中學生畢業後報考大學,大大提高了大學入學水準。而大學的繪畫教學,多採單元教學方式,以素描教學為例,若一學期有四個月,約有一兩個整月的時間,每天上午都排有素描課,也就是一門課一星期連續上五六次。如果在台灣教書,對一週一次的上課方式,實在無法理解,不過在這種緊張忙碌的生活型態之下,我看連教授和學生也都不得不適應了。

文革前後,政府為了提升教學成效,都會定期舉辦全國性的藝術院校教學座談會,就是集中各校精英教師,一齊開會討論,如素描、油畫、中國畫、創作等課程,與會教師一起作畫、討論、交流、觀摩老師和學生的畫,研究出具體的教學方法,作為教學上改進之道。

在我剛進美術學院的初期,當時的徐悲鴻任院長,他從法國帶回來的較屬於傳統學院派的寫實主義,加上自己的體會,在素描上特別強調三大面,五調子,在教學上也具體要求學生用木炭表現素描的光線體積。他的素描,不畫背景,常用邊線把體積、空間表現出來,由於當時中央美院的教授多為他的學生(如吳作人、艾中信等),因此,這種教學觀念便蔚為風尚。

大陸的繪畫基礎教學,的確下了很大的功夫。各所美術院校多設有四年制的附中(普通高中為三年),在一週近廿個鐘點的專業訓練上,成績相當驚人,附中學生畢業後報考大學,大大提高了大學入學水準。而大學的繪畫教學,多採單元教學方式,以素描教學為例,若一學期有四個月,約有一兩個整月的時間,每天上午都排有素描課,也就是一門課一星期連續上五六次。如果在台灣教書,對一週一次的上課方式,實在無法理解,不過在這種緊張忙碌的生活型態之下,我看連教授和學生也都不得不適應了。

文革前後,政府為了提升教學成效,都會定期舉辦全國性的藝術院校教學座談會,就是集中各校精英教師,一齊開會討論,如素描、油畫、中國畫、創作等課程,與會教師一起作畫、討論、交流、觀摩老師和學生的畫,研究出具體的教學方法,作為教學上改進之道。

在我剛進美術學院的初期,當時的徐悲鴻任院長,他從法國帶回來的較屬於傳統學院派的寫實主義,加上自己的體會,在素描上特別強調三大面,五調子,在教學上也具體要求學生用木炭表現素描的光線體積。他的素描,不畫背景,常用邊線把體積、空間表現出來,由於當時中央美院的教授多為他的學生(如吳作人、艾中信等),因此,這種教學觀念便蔚為風尚。

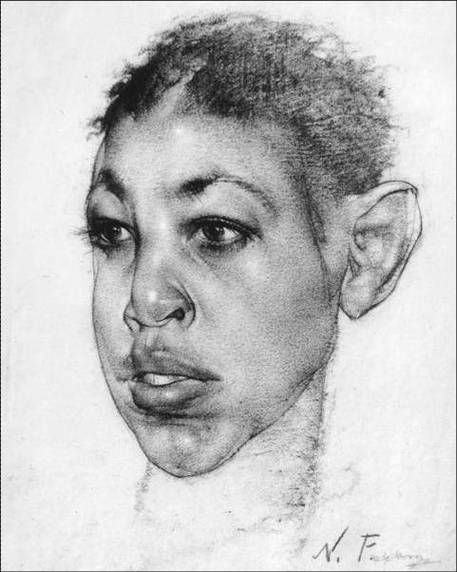

尼古拉.菲欽 素描

尼古拉.菲欽 素描

後來讀高班時,從蘇聯引進了用鉛筆作畫的素描,其作品的確有別於徐悲鴻的素描,不論光感、體積、結構等表現,比起木炭畫更為細膩。學校又邀請了蘇聯畫家及留學生,舉辦各式的基礎教學交流活動,同時通過當時的刊物及印刷品介紹了蘇聯不少十九世紀畫家的素描作品,和契斯恰可夫的基礎訓練教學法,因此,不論在觀念或技術上,深受蘇聯的影響,記得當時還有一位俄國畫家尼古拉˙菲欽的素描頭像深受美院師生們的喜愛。木炭素描也因此逐漸為鉛筆所取代。

我以為,早年在大陸畫壇上大概可分二大路線,一是北平國立藝專徐悲鴻所代表的傳統寫實路線,一是上海美專劉海粟,及杭州美專林風眠所代表較為現代的後期印象派路線。由於前者接近當時的文藝政策寫實主義,自然較受肯定。諸此,也使後者在大陸畫壇逐漸式微。

大陸的寫實基礎教育在多年的努力下,的確紮下了相當厚實的基礎,這種厚實的基礎教育,對專業畫家而言助益頗大,卻也起了一些負面的作用。由於方法太具體了,每個人都能畫得很好,但表現卻顯單一化,缺乏個性創造。再者,太依賴寫生,對著對象畫非常熟練,對象一移開,卻無從下筆,創造力顯然不足。文革以後,又曾開過一次全國美術院校專題素描教學座談會,會中重點討論了上述問題,此後才漸趨於風格多元化、個性化。儘管如此,我個人仍以為繪畫基礎非常有用,只是如何運用這基礎到創作上,才更為重要。也就是說,在基礎掌握之後能否跳脫出來,才是問題的核心。

繪畫的基礎是一項全面性的訓練,包括光、面、體、結構、重量、空間等,皆能綜合表現來,且整體有機地結合在一起;基礎訓練,便是訓練我們如何全面而不是孤立地觀察對象。當基礎掌握到一定的程度之後,就要跳脫出來,將所學進行消化,根據自己的喜好及理解,進行個人的創造。

有人認為基礎學習會造就一名畫匠,的確是有這種情形,若抱守不放的話,會將藝術限制在一個庸俗的範圍內。但問題不在基礎本身,而是掌握基礎之後,如何學習去進行藝術上的創造與提煉。

我以為,早年在大陸畫壇上大概可分二大路線,一是北平國立藝專徐悲鴻所代表的傳統寫實路線,一是上海美專劉海粟,及杭州美專林風眠所代表較為現代的後期印象派路線。由於前者接近當時的文藝政策寫實主義,自然較受肯定。諸此,也使後者在大陸畫壇逐漸式微。

大陸的寫實基礎教育在多年的努力下,的確紮下了相當厚實的基礎,這種厚實的基礎教育,對專業畫家而言助益頗大,卻也起了一些負面的作用。由於方法太具體了,每個人都能畫得很好,但表現卻顯單一化,缺乏個性創造。再者,太依賴寫生,對著對象畫非常熟練,對象一移開,卻無從下筆,創造力顯然不足。文革以後,又曾開過一次全國美術院校專題素描教學座談會,會中重點討論了上述問題,此後才漸趨於風格多元化、個性化。儘管如此,我個人仍以為繪畫基礎非常有用,只是如何運用這基礎到創作上,才更為重要。也就是說,在基礎掌握之後能否跳脫出來,才是問題的核心。

繪畫的基礎是一項全面性的訓練,包括光、面、體、結構、重量、空間等,皆能綜合表現來,且整體有機地結合在一起;基礎訓練,便是訓練我們如何全面而不是孤立地觀察對象。當基礎掌握到一定的程度之後,就要跳脫出來,將所學進行消化,根據自己的喜好及理解,進行個人的創造。

有人認為基礎學習會造就一名畫匠,的確是有這種情形,若抱守不放的話,會將藝術限制在一個庸俗的範圍內。但問題不在基礎本身,而是掌握基礎之後,如何學習去進行藝術上的創造與提煉。

張仲則 貓 彩墨

張仲則 貓 彩墨

5. 他們是不斷地從基礎中逐漸蛻變出自己的風格

仔細研究一些畫家,其一生的創作風格,多從其堅實的繪畫基礎演變而來。塞尚、馬諦斯等人,早期的繪畫基礎相當紮實,油畫素描的光感、色彩、體積好的不得了,但若以繪畫基礎去理解其後的作品,則無疑是一種工匠式的理解。事實上,他們是不斷地從基礎中逐漸蛻變出自己的風格,畢竟,基礎只是藝術的一小部份,並不等於藝術。

至於基礎學習到底要畫到什麼程度才夠,實在沒有標準。我個人認為,至少也得下個兩三年的功夫,去理解基礎為何物,再依個人的創作理念或取或捨。說實在的,如果要畫到像安格爾、委拉斯蓋茲等古典大師的水準,恐怕一輩子也達不到。如果叫我現在再畫石膏像,我仍然很有興趣,畢竟每個人所需不同。對於一個習畫的人,基礎訓練是必要的,掌握大體之後,再深入的畫下去,如果深入不下去,畫來畫去每次都到此為止,問題還沒解決,又去搞旁的,這對一輩子想從繪畫專業的人而言,基礎造形能力鬆鬆垮垮,總是一大缺憾。深入了解,再行轉變出自己的風格,也不會花去你太多的時間,頂多兩三年罷了。

我比較提倡寫生訓練,通過寫生才能奠下真正的基礎,因為寫生是將空間轉換成平面,需要動些腦筋,不但要整體觀察,又能培養觀察比較的能力。至於借助幻燈片作畫,我並未反對。只是應建立在某種程度的寫生能力之上。

一個沒有通過基礎訓練的人,是否無法創作出佳作呢?當然絕非如此,一個沒基礎訓練的人,有時也能畫出一張好的畫作來。不過,我個人認為這和一個經過訓練的人是有所差別的:前者能出現佳作,但可能是偶然的、暫時性的。基礎紮實的人則可以是持續性、階段性的成長,所出現的佳作會更具多樣性。比如鉤線作畫,一個有基礎的人,其線條可能還蘊藏著色彩、結構、體積等綜合概念。又如用色,沒有色彩基礎概念的人,可能會畫出姣好的顏色,但卻僅止於此,如果將一系列的作品同時呈現出來的話,會有清一色感覺,而擅長以色彩關係作畫的人,其色彩卻可能千變萬化。

仔細研究一些畫家,其一生的創作風格,多從其堅實的繪畫基礎演變而來。塞尚、馬諦斯等人,早期的繪畫基礎相當紮實,油畫素描的光感、色彩、體積好的不得了,但若以繪畫基礎去理解其後的作品,則無疑是一種工匠式的理解。事實上,他們是不斷地從基礎中逐漸蛻變出自己的風格,畢竟,基礎只是藝術的一小部份,並不等於藝術。

至於基礎學習到底要畫到什麼程度才夠,實在沒有標準。我個人認為,至少也得下個兩三年的功夫,去理解基礎為何物,再依個人的創作理念或取或捨。說實在的,如果要畫到像安格爾、委拉斯蓋茲等古典大師的水準,恐怕一輩子也達不到。如果叫我現在再畫石膏像,我仍然很有興趣,畢竟每個人所需不同。對於一個習畫的人,基礎訓練是必要的,掌握大體之後,再深入的畫下去,如果深入不下去,畫來畫去每次都到此為止,問題還沒解決,又去搞旁的,這對一輩子想從繪畫專業的人而言,基礎造形能力鬆鬆垮垮,總是一大缺憾。深入了解,再行轉變出自己的風格,也不會花去你太多的時間,頂多兩三年罷了。

我比較提倡寫生訓練,通過寫生才能奠下真正的基礎,因為寫生是將空間轉換成平面,需要動些腦筋,不但要整體觀察,又能培養觀察比較的能力。至於借助幻燈片作畫,我並未反對。只是應建立在某種程度的寫生能力之上。

一個沒有通過基礎訓練的人,是否無法創作出佳作呢?當然絕非如此,一個沒基礎訓練的人,有時也能畫出一張好的畫作來。不過,我個人認為這和一個經過訓練的人是有所差別的:前者能出現佳作,但可能是偶然的、暫時性的。基礎紮實的人則可以是持續性、階段性的成長,所出現的佳作會更具多樣性。比如鉤線作畫,一個有基礎的人,其線條可能還蘊藏著色彩、結構、體積等綜合概念。又如用色,沒有色彩基礎概念的人,可能會畫出姣好的顏色,但卻僅止於此,如果將一系列的作品同時呈現出來的話,會有清一色感覺,而擅長以色彩關係作畫的人,其色彩卻可能千變萬化。

張仲則 貓 彩墨

張仲則 貓 彩墨

6. 花,畫得再好再香,若不能畫出自己,永遠也成不了畫家

改革開放以後,對西方藝術的接觸較為頻繁,中國本土如何結合現代化,正是目前積極討論的課題。但現代化牽涉到一個問題,就是每個民族有其長期對歷史與生活所成的審美觀,若一味強調現代化,將會扞格不入。而本土化也有其自身的局限性,若欲兼具二者,實非易事。記得卅年前,我亦曾試著用油畫表現中國畫的特色,西體中用,不但要創新,同時又要獲得國畫與油畫兩個不同領域的肯定,談何容易。這不只是我個人的創作上難題,也是許多從事創作的人所共同面臨的。

藝術創作是一種追求,不斷的出現問題,創作的意圖就不可能中止。在馬鞍山我畫了一批彩墨鋼鐵工人,很滿意,總覺得那就是畫我自己。「二十年來,他身居鋼城,醉心其間,長期生活在鋼鐵工人之中,被譽為『鋼鐵畫家』」曾有一篇評論如此寫道。

我畫了一批貓的系列作品。貓是自己的最愛,我用了十年的時間收集有關貓的資料,家中也豢養了十幾隻的貓。我畫貓,其實就是畫自己。去年我還嘗試以國畫流利的線條,用油畫色彩畫花,雖然出現了一些偶然性的溶合效果,自己也還滿意,但卻學得那種氣質不適合我。

事實上,創作是表現對事物的一種感受,如何將這種感受,表現為藝術作品,這可是一條不容易走的路子,如果再能表現出畫家自己,這種藝術就高了。花,畫得再好再香,若不能畫出自己,永遠也成不了畫家。我想這就是創造的歷程,就是藝術所要追求的,是要用一輩子的精力去考驗,而不是一味的標新立異、與眾不同。

改革開放以後,對西方藝術的接觸較為頻繁,中國本土如何結合現代化,正是目前積極討論的課題。但現代化牽涉到一個問題,就是每個民族有其長期對歷史與生活所成的審美觀,若一味強調現代化,將會扞格不入。而本土化也有其自身的局限性,若欲兼具二者,實非易事。記得卅年前,我亦曾試著用油畫表現中國畫的特色,西體中用,不但要創新,同時又要獲得國畫與油畫兩個不同領域的肯定,談何容易。這不只是我個人的創作上難題,也是許多從事創作的人所共同面臨的。

藝術創作是一種追求,不斷的出現問題,創作的意圖就不可能中止。在馬鞍山我畫了一批彩墨鋼鐵工人,很滿意,總覺得那就是畫我自己。「二十年來,他身居鋼城,醉心其間,長期生活在鋼鐵工人之中,被譽為『鋼鐵畫家』」曾有一篇評論如此寫道。

我畫了一批貓的系列作品。貓是自己的最愛,我用了十年的時間收集有關貓的資料,家中也豢養了十幾隻的貓。我畫貓,其實就是畫自己。去年我還嘗試以國畫流利的線條,用油畫色彩畫花,雖然出現了一些偶然性的溶合效果,自己也還滿意,但卻學得那種氣質不適合我。

事實上,創作是表現對事物的一種感受,如何將這種感受,表現為藝術作品,這可是一條不容易走的路子,如果再能表現出畫家自己,這種藝術就高了。花,畫得再好再香,若不能畫出自己,永遠也成不了畫家。我想這就是創造的歷程,就是藝術所要追求的,是要用一輩子的精力去考驗,而不是一味的標新立異、與眾不同。

張仲則教授口述,蘇錦皆整理,1995.11.18於蘇錦皆畫室